近世文学の時代背景

江戸幕府が成立した1603年(慶長8年)から、

大政奉還が行われた1867年(慶応3年)までの時代を、

文学史の区分で「近世」と呼びます。

幕藩体制の確立によって社会秩序が確立された一方、

海外文化との接触は制限され、国内でも身分制度が固定された時代でもありました。

国内では、交通網の整備もあって人や物の流れがより活発化し、

寺子屋の普及によって識字率など教育水準も向上していきます。

さらに、近世では印刷技術(木版印刷)が普及したことで、

人々の間に文学が広がっていったことも重要です。

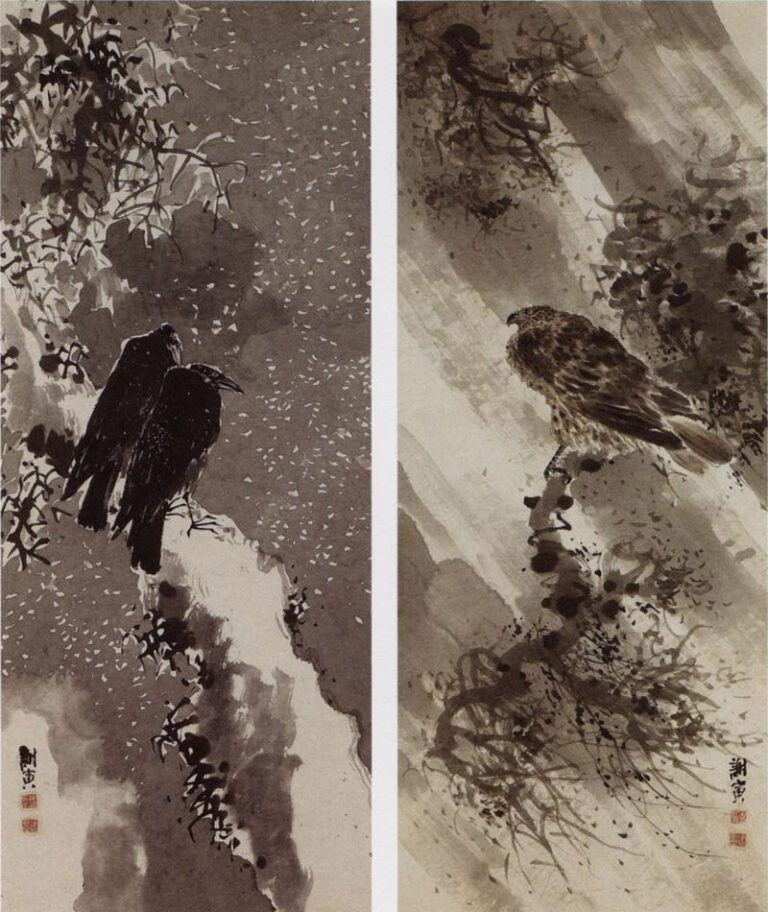

木版印刷技術の発展は多彩な浮世絵を生み出した

そうして、町人層が文学の担い手となったことが、

近世文学の1つの特徴と言えます。

そんな近世文学ですが、区分としては前期の「元禄文化」と、

後期の「化政文化」に分かれます。

「元禄文化」は主に上方(京・大坂)を中心にした文化で、

井原西鶴や松尾芭蕉、近松門左衛門らが活躍しました。

「化政文化」は江戸を中心として、

十返舎一九、曲亭馬琴らが活躍した時代です。

俳諧の成立

貞門と談林俳諧

中世末期の「俳諧連歌」から近世に入り、

松永貞徳を指導者として「俳諧」が独立します。

松永貞徳は和歌や連歌には用いられなかった「俳言」(俗語、漢語など)の使用など、

俳諧独自の式目(ルール)を定めました。

彼の流派は流行し、「貞門」と呼ばれるようになります。

松永貞徳の門弟には、北村季吟や松江重頼らがいます。

しかし、題材やルールが細かく制限されている不自由な貞門に対して、

大坂の西山宗因はより自由な俳諧を志向しました。

宗因はその軽快で斬新な作風で、談林俳諧の指導者的な存在となっていきます。

また当時、制限時間内に詠んだ句の数を競う矢数俳諧も催されていました。

その中でも、『好色一代男』などの浮世草子で知られる井原西鶴は矢数俳諧の名手で、

1684年には一昼夜で2万3500句を詠みあげたと記録されています。

京・大阪・江戸で人気を博した談林俳諧ですが、

やがて奇抜さを競うあまりに作風が乱れていき、衰退していくこととなりました。

元禄俳諧と松尾芭蕉

貞門・談林俳諧が衰えたのち、登場したのが松尾芭蕉でした。

松尾芭蕉は貞門俳諧や談林俳諧に親しみながらも、

やがて「風雅の誠」という理念のもとで、

「不易流行」といった思想や「さび」「しほり」「細み」「軽み」といった考え方を確立していきます。

彼が打ち立てた蕉風俳諧は、これまでの伝統的な詩歌と同等の芸術性を持つものとして、

俳諧の地位を大きく向上させました。

彼の理念は多くの弟子たちに受け継がれていきますが、

中でも向井去来『去来抄』と服部土芳『三冊子』は、

芭蕉の理念を理解するうえで重要な作品といえるでしょう。

芭蕉と曾良

芭蕉の没後、俳諧は蕉風俳諧の芸術性から離れて俗化していきます。

しかし、18世紀末の天明期になると、再び蕉風へと戻ろうとする動きが起こりました。

その動きの中心にいた与謝蕪村は、

文人趣味的な美意識や教養を持つ、浪漫的な俳諧を特徴としています。

他には、炭太祇や加藤暁台といった俳人がこの時期の代表的な俳人として挙げられます。

さらに、文化・文政期には、小林一茶が登場しました。

農村での暮らしと生活感情を詠んだ一茶の歌風は、

素朴で穏やか、かつ弱者にも寄り添うものとして、現代でも高い人気を誇っています。

一茶の作品としては、『父の終焉日記』『おらが春』などが残されています。

(村松春甫画)

川柳や狂歌の流行

所定の前句(七七)に付句(五七五)をつけ、優劣を競う遊戯的な俳諧を前句付けといいます。

具体的な例としては、以下のような前句や付句があります。

前句 切りたくもあり切りたくもなし

付句 泥棒をとらへて見れば我が子なり

この前句付けの名手として知られたのが柄井川柳でした。

彼の付句を集めた『誹風柳多留』が人気となり、

付句の部分だけが川柳として独立していきます。

俳諧とは異なり、季語や切れ字も不要で、

より自由に面白みや諷刺などを表現するものとして流行していきました。

和歌の形式で滑稽な内容を織り込んだ狂歌は、

近世前期には上方で、後期には江戸で流行します。

18世紀末の天明期には、唐衣橘州や四方赤良(大田南畝)らが現れ、

勅撰集をもじった狂歌集を作成しています。

また、漢詩の世界でも、押韻などの基本的なルールは守りつつも、

正規の漢詩では使われない俗語や当て字を使った狂詩が登場しました。

大田南畝(寝惚先生・蜀山人)が代表的な作者です。

最後に

今回は、近世文学の中でも、俳諧のたどった流れや川柳の登場について見ていきました。

次回は、町人たちの間で隆盛を極めた近世小説について見ていきます。

それでは。

~仮名草子から人情本まで~

コメント